Le thème des Journées du Patrimoine 2019 a été décliné par l’étude des techniques anciennes dans le bâti en Livradois-Forez mais aussi de l’hydroélectricité : du moulin à l’électricité.

Les techniques anciennes dans le bâti en Livradois-Forez

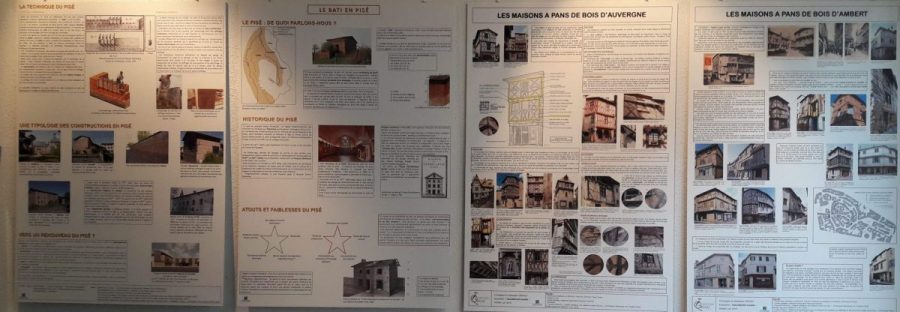

Les maisons à pan de bois

Une maison à pans de bois est une construction mixte composée d’une ossature en bois assemblés et chevillés, bois de brin (troncs équarris autour du cœur) pour les pièces principales de structure, poteaux, sablières, etc. ou bois de sciage pour les éléments de petite longueur formant les armatures secondaires, entretoises, décharges, etc.

Les vides sont remplis de maçonnerie, le hourdis. Ce remplissage, destiné à l’étanchéité de la maison, n’est pas porteur et n’a aucun rôle dans la rigidité de la construction. Solide mais néanmoins fragile, le hourdis nécessite d’être crépi.

Les maisons sont édifiées sur un soubassement en maçonnerie, cave, embase de faible hauteur (solin) ou rez-de- chaussée complet.

Les constructions en pisé

Le terme « pisé » apparait en France en 1562, à Lyon, du latin pi(n)sarer devenu piser, c’est-à-dire broyer, piler.

Le pisé est en effet un procédé de mise en œuvre de la terre crue par compactage dans des moules appelés formes. La terre utilisée pour le pisé est généralement locale, récupérée sur les lieux du chantier ou à proximité : elle se trouve dans la seconde strate du sol, en dessous de la terre végétale, à au moins 1 mètre de profondeur.

Les toits de chaume en Livradois-Forez

Ils recouvraient pratiquement toutes les maisons et bâtiments de ferme jusqu’à la fin du XVIIIe siècle.

Dans notre région, on employait essentiellement la paille de seigle.

Les habitats d’estive sur les Hautes Chaumes du Forez

Une jasserie est un ensemble de jas, c’est-à-dire de bâtiments appelés aussi « burons » ou « cabanes en Auvergne ». Les jasseries anciennes bâties en pierres après la Révolution sont souvent en ruines de nos jours.

Un programme de prospection thématique est mené par le Service Régional d’Archéologie pour rechercher les structures semi-enterrées (voir rubrique Archéologie des Hautes-Chaumes du Forez).

Du moulin à eau à l’hydroélectricité

Depuis des millénaires nos ancêtres paysans ou artisans utilisaient l’eau comme source d’énergie pour faire tourner des roues à aubes, actionnant des meules à farine ou à huile ou les marteaux des foulons puis les soufflets de forges et divers outils mécaniques comme des scies ou des martinets.

Plus tard au XIXe siècle, des industries se sont installées au bord des ruisseaux à la place des anciens moulins désaffectés. Elles étaient actionnées par des roues plus performantes par la forme, les matériaux ou les organes de transmission, en- grenages ou courroies. Il y avait moins de fuite d’eau donc de perte d’énergie.

Les Pradeaux : les centrales de Grandrif

Le projet a vu le jour en 1930 quand le Syndicat d’électrification d’Arlanc prévoyait d’alimenter en électricité les 14 communes qui le composaient.

La Société d’Energie Electrique du Grandrif (SEEG) de Saint-Etienne a obtenu la concession (déclarée d’utilité publique au JO du 17 octobre 1934) de construire puis exploiter une centrale électrique à Grandrif en équipant la chute d’environ 473 m existant entre l’ancienne jasserie des Mortes sur le ruisseau de l’Enfer (ou des Pradeaux) et le village de Grandrif, selon le cahier des charges objet de la convention du 2 juillet 1934. La puissance maximum brute de la chute concédée fut évaluée à 2 785 kW, et la puissance de l’é- quipement de l’usine électrique à 2 000 kW.

La centrale de Sauviat

L’ingénieur Francisque FAY, directeur de la Société des Forces Motrices d’Auvergne recherchait un site idéal pour installer un barrage et une usine électrique puissante afin d’alimenter en courant électrique la ville industrielle de Thiers, voire Vichy.

La Durolle qui passe au pied de la ville avait un débit très irrégulier et insuffisant. De plus, elle alimentait nombre d’usines qui utilisaient ses chutes pour leur force motrice.

Pour voir l’exposition, suivre le lien réservé aux adhérents